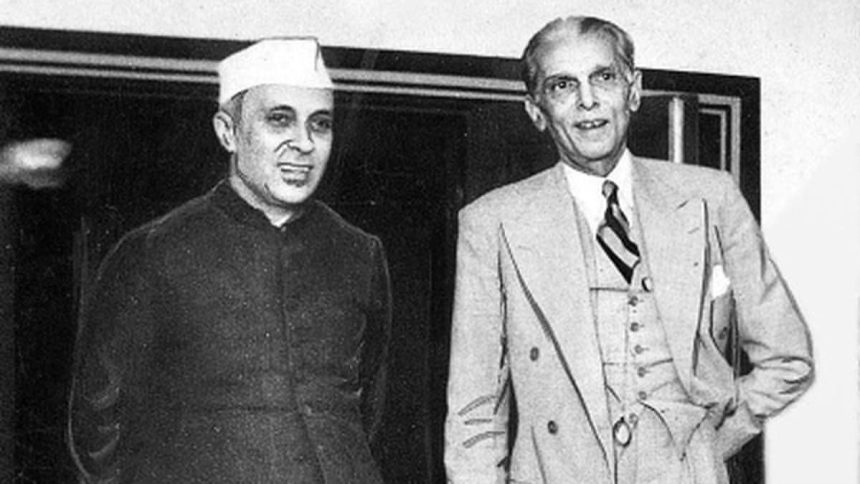

(Photo : X)

1947 Partition of India: 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात. दिल्ली में संविधान सभा के हॉल के अंदर, भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने प्रसिद्ध भाषण ‘नियति से वादा’ (Tryst with Destiny) में जीवन, स्वतंत्रता और एक लंबे समय से दबी हुई आत्मा की आवाज़ पाने की बात कर रहे थे . उनका हर शब्द भविष्य की उम्मीदों से भरा था. लेकिन उस हॉल के बाहर, पंजाब के मैदानों और बंगाल के खेतों में एक दूसरी ही नियति लिखी जा रही थी—आग, खून और इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और हिंसक पलायन की नियति .

इस खंडित आज़ादी के दो मुख्य वास्तुकार थे—नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना. वे कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सहयोगी थे, दोनों ही ब्रिटेन से पढ़े-लिखे वकील थे, लेकिन उनके रास्ते इतने अलग हो गए कि उनके प्रतिस्पर्धी सपनों ने एक उपमहाद्वीप को दो टुकड़ों में बाँट दिया . यह कहानी उन दो नेताओं की है, जिनके सपनों ने दो देशों को जन्म दिया और लाखों लोगों की जान ले ली. सवाल यह है कि इन दो लोगों के विज़न में ऐसा क्या अंतर था कि एक देश का सपना दो राष्ट्रों की हकीकत और लाखों लोगों की त्रासदी बन गया?

दो विज़न, दो राष्ट्रवाद

टकराव की जड़ में दो अलग-अलग विचारधाराएँ थीं, दो अलग-अलग राष्ट्रवाद जो एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे.

नेहरू का सपना: एक संयुक्त, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील भारत

जवाहरलाल नेहरू का भारत का सपना “समग्र राष्ट्रवाद” (composite nationalism) पर आधारित था. उनके लिए, भारत की असली ताकत उसकी ऐतिहासिक विविधता में थी—एक ऐसी भूमि जहाँ सदियों से विभिन्न धर्म और संस्कृतियाँ एक साथ रहती आई थीं . वह भारत को अमेरिका की तरह एक “मेल्टिंग पॉट” के रूप में देखते थे, जहाँ अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साझा राष्ट्रीय पहचान के तहत एकजुट हो सकते थे .

नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी थे. उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी आधुनिक देश धर्म पर आधारित नहीं हो सकता; वे इस विचार को “मध्ययुगीन” और पिछड़ा हुआ मानते थे . उनका विज़न एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जो वैज्ञानिक सोच, संसदीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित हो . उनकी नज़र में देश के असली दुश्मन गरीबी, अज्ञानता और बीमारियाँ थीं, जिनसे लड़ना उनकी प्राथमिकता थी . उनके लिए धर्म हर व्यक्ति का एक निजी मामला था, जिसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था . उनके भाषण, जैसे ‘नियति से वादा’, और उनकी किताब ‘भारत एक खोज’ (The Discovery of India) में भारत की उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता में उनका गहरा विश्वास झलकता है, जो धार्मिक विभाजनों से कहीं ऊपर थी .

जिन्ना का द्वि-राष्ट्र सिद्धांत: एक अलग मातृभूमि की मांग

इसके ठीक विपरीत, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का विज़न “द्वि-राष्ट्र सिद्धांत” (Two-Nation Theory) पर आधारित था. इस सिद्धांत का मूल आधार यह था कि हिंदू और मुसलमान केवल दो समुदाय नहीं, बल्कि दो अलग-अलग राष्ट्र हैं .

इस सिद्धांत के अनुसार, दोनों समुदायों के धर्म, संस्कृति, परंपराओं और इतिहास में इतने गहरे और बुनियादी अंतर थे कि वे एक राष्ट्र के रूप में एक साथ नहीं रह सकते थे . जिन्ना ने अपने भाषणों में तर्क दिया कि एक के नायक अक्सर दूसरे के खलनायक होते हैं, और हज़ार साल तक एक साथ रहने के बावजूद वे एक राष्ट्र में नहीं घुल-मिल पाए हैं . इस सिद्धांत का राजनीतिक सार यह डर था कि एक संयुक्त, हिंदू-बहुल भारत में, जहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 25% थी, वे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा के लिए एक शक्तिहीन अल्पसंख्यक बनकर रह जाएँगे. उन्हें डर था कि उनकी राजनीतिक आवाज़ और सांस्कृतिक पहचान धीरे-धीरे खत्म कर दी जाएगी . इसलिए, पाकिस्तान को मुस्लिम हितों की रक्षा और आत्म-निर्णय सुनिश्चित करने के एकमात्र समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया .

यह समझना महत्वपूर्ण है कि जिन्ना हमेशा से एक धार्मिक अलगाववादी नहीं थे. उनका यह परिवर्तन राजनीतिक घटनाओं और व्यक्तिगत विश्वासघात की एक दुखद कहानी है. अपने करियर की शुरुआत में, जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे और उन्हें “हिंदू-मुस्लिम एकता का दूत” कहा जाता था. उन्होंने 1916 के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर स्व-शासन की मांग की थी . उस समय, वह एक संयुक्त भारत के भीतर मुसलमानों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग करने वाले एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे.

लेकिन राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें बदल दिया. 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों की मांगों को खारिज कर दिया गया, जिसे जिन्ना ने “रास्तों का अलग होना” कहा . इसके बाद 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार करने पर जिन्ना को यकीन हो गया कि कांग्रेस का असली मकसद एक-दलीय, हिंदू-बहुल शासन स्थापित करना है . इसके बाद, द्वि-राष्ट्र सिद्धांत, जो उनसे पहले भी मौजूद था, जिन्ना का मुख्य राजनीतिक हथियार बन गया. यह एक अलग राज्य की उनकी मांग के लिए एक वैचारिक आधार था, जहाँ मुसलमान बहुमत में होंगे और राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में होगी. उनका लक्ष्य राजनीतिक सुरक्षा था, और विभाजन उसका साधन बन गया . यही कारण है कि पाकिस्तान बनने के बाद 11 अगस्त, 1947 को दिए गए उनके भाषण में विरोधाभास दिखाई देता है, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की (“आप अपने मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं…”) . अपना राजनीतिक लक्ष्य (एक अलग राज्य) हासिल करने के बाद, वह अब उसके चरित्र को परिभाषित कर रहे थे—मुसलमानों के लिए एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य, न कि आवश्यक रूप से एक कट्टर धार्मिक देश.

टकराव की राह – जब रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए

1940 के दशक में, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बिगड़े और सुलह के सारे दरवाजे एक-एक कर बंद होते चले गए, जिससे विभाजन लगभग तय हो गया.

कैबिनेट मिशन 1946: एकता का आखिरी, नाकाम मौका

1946 में, ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत की एकता को बनाए रखते हुए सत्ता हस्तांतरण का रास्ता खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा. मिशन ने एक जटिल लेकिन अनोखी त्रि-स्तरीय संघीय योजना का प्रस्ताव रखा: प्रांत, प्रांतों के समूह (ग्रुप A: हिंदू-बहुल, ग्रुप B और C: मुस्लिम-बहुल), और एक कमजोर केंद्र, जिसके पास केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय थे . इस योजना ने एक संप्रभु पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग को मुस्लिम-बहुल समूहों में महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की—एक तरह से “भारत के भीतर पाकिस्तान”.

एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने जून 1946 में इस योजना को स्वीकार कर लिया, और एक तरह से एक पूर्ण संप्रभु पाकिस्तान की अपनी मांग छोड़ दी . कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन प्रांतों के अनिवार्य “समूहीकरण” (grouping) पर उसे गंभीर आपत्ति थी. उसे डर था कि इससे असम और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP) जैसे गैर-मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी .

कैबिनेट मिशन की विफलता केवल वैचारिक मतभेदों के कारण नहीं हुई. यह नेहरू द्वारा की गई एक विनाशकारी राजनीतिक भूल का सीधा परिणाम थी, जो जिन्ना के साथ वर्षों की आपसी अविश्वास और व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित थी. जिन्ना, जो एक वरिष्ठ राजनेता थे, नेहरू को एक अनुभवहीन और गांधी के पसंदीदा जूनियर के रूप में देखते थे और उनके अधीन किसी भी व्यवस्था में काम करने को तैयार नहीं थे . वहीं, नेहरू जिन्ना की राजनीति को “मध्ययुगीन” और रुकावट डालने वाली मानते थे .

इसी तनावपूर्ण माहौल में, 10 जुलाई, 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के ठीक बाद नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक fateful बयान दिया. उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस संविधान सभा में “समझौतों से पूरी तरह से स्वतंत्र” होकर जा रही है और वह कैबिनेट मिशन योजना को अपनी इच्छानुसार संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगी . यह बयान, चाहे वह एक सोची-समझी रणनीति हो या सरदार पटेल के शब्दों में एक “बचकाना” कार्य , जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि कांग्रेस की स्वीकृति भरोसे के लायक नहीं थी. इसने उनके सबसे गहरे डर की पुष्टि कर दी: सत्ता में आने के बाद, हिंदू बहुमत अपने संख्या बल का उपयोग करके अल्पसंख्यकों को दिए गए किसी भी सुरक्षा उपाय को पलट देगा.

नेहरू के शब्दों ने जिन्ना को योजना से अपनी स्वीकृति वापस लेने का एक आदर्श राजनीतिक कारण दे दिया . अब वह तर्क दे सकते थे कि संवैधानिक तरीके विफल हो गए हैं और कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. 29 जुलाई, 1946 को, मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से योजना को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान हासिल करने के लिए संघर्ष की तैयारी के लिए “प्रत्यक्ष कार्रवाई” (Direct Action) का प्रस्ताव पारित किया . इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक संयुक्त भारत के आखिरी दरवाजे को बंद कर दिया और हिंसा के द्वार खोल दिए.

‘डायरेक्ट एक्शन डे’ और कलकत्ता का कत्लेआम

16 अगस्त, 1946 को मुस्लिम लीग का ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया. जिन्ना की भाषा भड़काऊ थी: “या तो हम भारत को विभाजित करेंगे या हम भारत को नष्ट कर देंगे” . कई दिनों तक, शहर हत्याओं और लूटपाट का गवाह बना, जिसमें 5,000 से अधिक लोग मारे गए . यह हिंसा जल्द ही नोआखली और बिहार जैसे भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई. राजनीतिक असहमति अब सड़कों पर सबसे क्रूर तरीके से उतर आई थी, जिसने आतंक और नफरत का ऐसा माहौल बना दिया कि सुलह लगभग असंभव हो गई.

माउंटबेटन योजना और विभाजन की अंतिम पटकथा

मार्च 1947 में, लॉर्ड लुई माउंटबेटन एक स्पष्ट और तत्काल जनादेश के साथ भारत के नए वायसराय बनकर आए: सत्ता हस्तांतरित करो और बाहर निकलो . द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य थक चुका था, और भारत में बढ़ती हिंसा ने लंबे समय तक रुकना असंभव बना दिया था.

यह महसूस करने के बाद कि एक संयुक्त भारत अब संभव नहीं है, माउंटबेटन ने 3 जून, 1947 को वह योजना तैयार की जिसने भारत के भाग्य पर मुहर लगा दी . इस योजना में विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया. पंजाब और बंगाल के मिश्रित आबादी वाले प्रांतों को धार्मिक बहुमत के आधार पर विभाजित किया जाना था. NWFP में एक जनमत संग्रह होना था. रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वतंत्रता की तारीख को जून 1948 से नाटकीय रूप से आगे बढ़ाकर 15 अगस्त, 1947 कर दिया गया .

कांग्रेस, जिसमें नेहरू और पटेल भी शामिल थे, ने लंबे समय तक संयुक्त भारत के लिए लड़ने के बाद, अनिच्छा से इस योजना को स्वीकार कर लिया. उन्होंने इसे बढ़ते गृहयुद्ध को समाप्त करने और भारत के “बाल्कनीकरण” (कई छोटे-छोटे राज्यों में टूटने) को रोकने के लिए एक दुखद आवश्यकता के रूप में देखा . गांधीजी का दिल टूट गया था; उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे विभाजन को अपने दिलों में स्वीकार न करें . मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि इसने उनकी मुख्य मांग—पाकिस्तान—को पूरा कर दिया था .

विभाजन की मानवीय त्रासदी केवल सांप्रदायिक घृणा का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसे अंग्रेजों की जल्दबाजी में वापसी से उत्पन्न प्रशासनिक अराजकता और सत्ता के शून्य ने कई गुना बढ़ा दिया था. स्वतंत्रता की तारीख को लगभग 10 महीने आगे बढ़ाना अंग्रेजों के लिए एक राजनीतिक सुविधा का निर्णय था. इसका उद्देश्य उन्हें बढ़ती हिंसा की जिम्मेदारी से मुक्त करना था . इस जल्दबाजी के कारण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित विभाजन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा. सेना, सिविल सेवाओं, रेलवे और खजाने को हफ्तों के भीतर विभाजित करना पड़ा . बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन के प्रबंधन के लिए कोई योजना नहीं थी.

इससे भी बुरी बात यह थी कि पंजाब और बंगाल में नई सीमाओं को खींचने का काम एक ब्रिटिश वकील, सर सिरिल रैडक्लिफ को दिया गया, जो पहले कभी भारत नहीं आए थे . उन्हें सिर्फ पांच सप्ताह का समय दिया गया. एक अविश्वसनीय रूप से असंवेदनशील निर्णय में, माउंटबेटन ने जानबूझकर सीमा पुरस्कार के प्रकाशन को स्वतंत्रता के

बाद तक (17 अगस्त) रोक कर रखा. इसका मतलब यह था कि 14-15 अगस्त को, पंजाब और बंगाल में लाखों लोगों ने यह जाने बिना स्वतंत्रता का जश्न मनाया कि उनका गाँव किस देश में होगा . इस अनिश्चितता ने बड़े पैमाने पर दहशत और अराजकता पैदा की, जिससे पलायन एक हताश, हिंसक भगदड़ में बदल गया. अंग्रेज, अपनी वापसी की जल्दबाजी में, प्रभावी रूप से आग लगाकर विस्फोट से पहले ही चले गए.

विभाजन की विभीषिका – इतिहास का सबसे बड़ा पलायन और नरसंहार

दिल्ली और लंदन की उच्च राजनीति से दूर, आम लोगों के लिए विभाजन का मतलब एक ऐसी तबाही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती.

तालिका 1: विभाजन की मानवीय लागत: एक अवलोकन

| पहलू (Aspect) | अनुमानित आंकड़े (Estimated Figures) | मुख्य प्रभावित क्षेत्र (Key Regions Affected) |

| विस्थापित लोग (People Displaced) | 1 करोड़ – 2 करोड़ (10-20 Million) | पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP |

| अनुमानित मौतें (Estimated Deaths) | 2 लाख – 20 लाख (200,000 – 2 Million) | पंजाब, बंगाल, दिल्ली |

| अपहृत/बलात्कृत महिलाएं (Women Abducted/Assaulted) | 75,000 – 1 लाख (75,000 – 100,000) | पंजाब, बंगाल, कश्मीर |

| बेघर हुए (Homes Lost) | लाखों (Millions) | संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र |

यह पलायन मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था. बैलगाड़ियों और पैदल लोगों के अंतहीन काफिले, जो कभी-कभी 73 मील तक लंबे होते थे , “शरणार्थी ट्रेनों” पर हर इंच जगह के लिए चिपके हताश लोग , इन यात्राओं पर छाई खामोशी और डर , और उन लोगों की लाशों पर से चलकर गुजरने की भयावहता जो मंजिल तक नहीं पहुँच सके , ये सब उस दौर की हकीकत थी.

इस त्रासदी को व्यक्तिगत और मार्मिक बनाने के लिए बचे हुए लोगों की कहानियाँ सुनना आवश्यक है:

- पड़ोसियों का विश्वासघात: पीढ़ियों से एक साथ रहने वाले समुदाय एक-दूसरे के दुश्मन बन गए. हिंदू, मुस्लिम और सिख जो कभी एक-दूसरे की शादियों में शामिल होते थे, अब एक-दूसरे की हत्या कर रहे थे . नसीम फातिमा जुबैरी की कहानी दिल दहला देने वाली है, जिनके सिख पड़ोसियों ने सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन उन्हीं ने उनके परिवार पर हमला किया .

- हिंसा का तांडव: सलाहुद्दीन खालिद ने दिल्ली में अपनी आँखों के सामने अपनी माँ को एक भीड़ द्वारा बेरहमी से मारते देखा . बच्चों के सिर दीवारों से फोड़ दिए गए और महिलाओं के अंग काट दिए गए .

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा: यह विभाजन का सबसे काला अध्याय था. बड़े पैमाने पर अपहरण और बलात्कार हुए . अमोलक स्वानी की कहानी, जिनके पिता ने उन्हें और उनकी माँ को पकड़ने से बचने के लिए आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल दिया था , और वीरावाली नाम की महिला, जिसने एक गुरुद्वारे में खुद को आग लगा ली थी , उस दौर में महिलाओं के सामने मौजूद असंभव विकल्पों को दर्शाती हैं. एक मां द्वारा अपनी नवजात बेटी को अपमान से बचाने के लिए नदी में फेंकने की कहानी उस समय की क्रूरता को बयां करती है .

- इंसानियत की किरणें: इस भयावहता के बीच भी इंसानियत की कुछ मिसालें थीं. वह मुस्लिम दोस्त जिसने एक हिंदू परिवार को कराची में छिपने में मदद की , और हामिद मियां, जिन्होंने अपने हिंदू दोस्त के परिवार को पूर्वी पाकिस्तान से सीमा पार करने में मदद की .

यह “दुख का सामूहिक पलायन” था . कई बचे हुए लोग दशकों तक अपने अनुभवों के बारे में बात नहीं कर पाए, उनका बचपन जैसे “मिटा दिया गया” हो . द 1947 पार्टिशन आर्काइव जैसी संस्थाओं ने इन मिटती यादों को आखिरी गवाहों के जाने से पहले संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है .

दो नेताओं की विरासत और एक अधूरी आज़ादी

नेहरू का एक मजबूत, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का सपना साकार हुआ, लेकिन यह विभाजन के भूतों से आज भी जूझ रहा है और इसके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है . जिन्ना ने पाकिस्तान का अपना सपना हासिल कर लिया, लेकिन यह देश राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य शासन और अपनी पहचान को लेकर एक निरंतर बहस से जूझता रहा है: क्या यह एक उदारवादी मुस्लिम राज्य है, जैसा कि उनके 11 अगस्त के भाषण से लगता है, या एक अधिक कट्टर इस्लामी राज्य? .

दोनों देशों के लिए, स्वतंत्रता एक ऐसे आघात से पैदा हुई थी जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ. विभाजन ने उन लोगों के बीच सैन्यीकृत सीमाएँ बना दीं जो कभी एक साथ रहते थे , और इसकी विरासत आज भी कश्मीर जैसे विवादों और राजनीतिक तनावों को हवा देती है .

स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आज़ादी एक भयानक कीमत पर मिली थी. यह दिन सिर्फ स्वतंत्रता की जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों को पूरी गंभीरता से याद करने का भी है जिन्होंने दुख झेला और अपनी जान गंवाई. यह विभाजन और घृणा के विनाशकारी परिणामों पर विचार करने और उस एकता और विविधता को संजोने का दिन है जिसे बचाने के लिए बहुतों ने संघर्ष किया था. जैसा कि एक पीड़ित सलाहुद्दीन खालिद ने पूछा था, “क्या तुम मुझे मेरी माँ वापस दे सकते हो?” . यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, और यह हमें याद दिलाता है कि हर आंख से हर आंसू पोंछने का नेहरू का सपना अभी भी अधूरा है.